雨の日や花粉の季節に欠かせない「部屋干し」。

でも、なかなか洗濯物が乾かずに困っていませんか?

そんなときに頼りになるのが「除湿器」です。

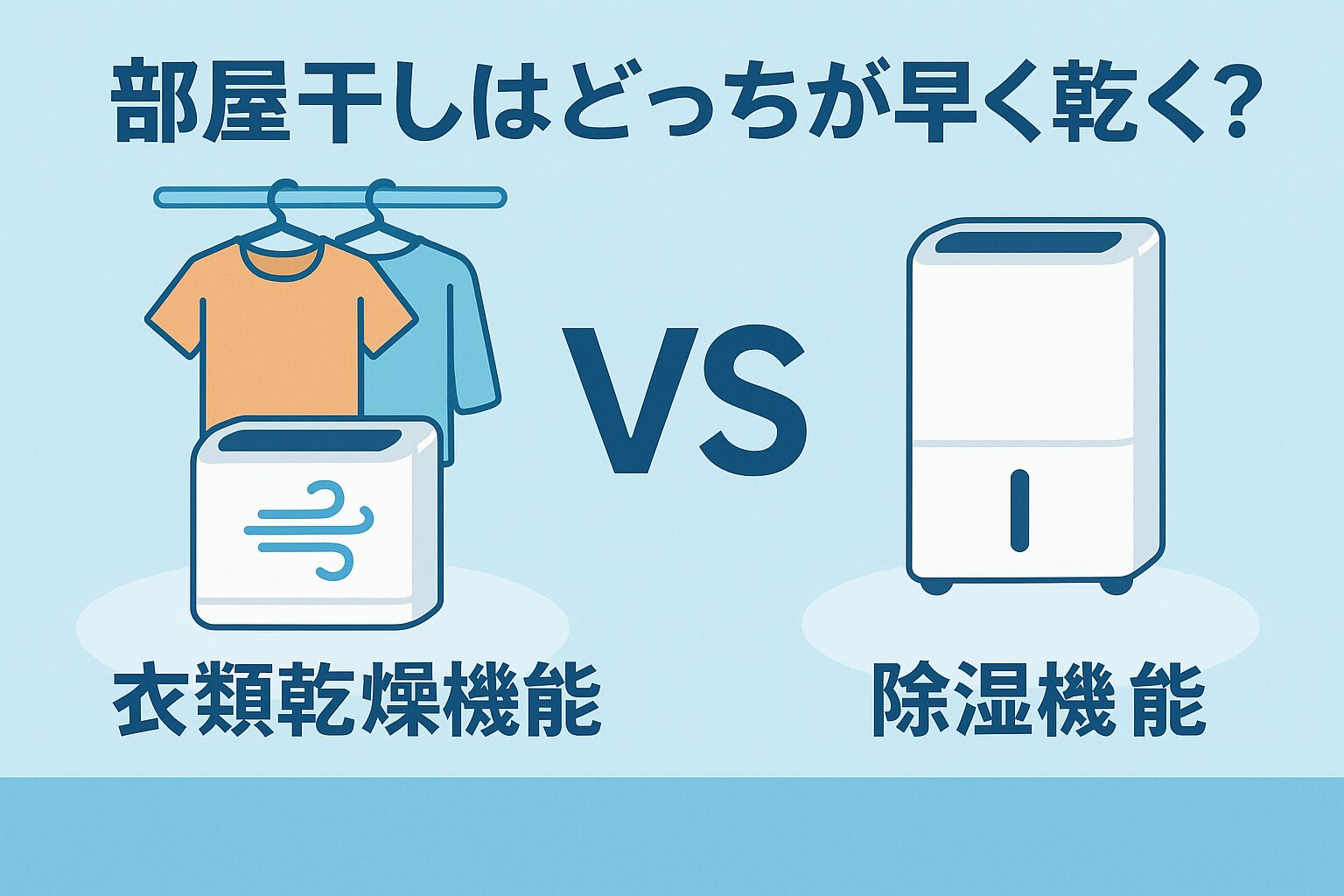

中でも「衣類乾燥機能付き除湿器」と「通常の除湿機」、どちらを選べばいいか迷う人も多いはず。

この記事では、乾燥スピードや使いやすさ、コスパの面から徹底比較!

あなたの暮らしにぴったりの除湿器を見つけて、部屋干しのストレスを解消しましょう。

部屋干しの悩みと除湿器の種類を理解しよう

なぜ部屋干しは乾きにくいのか?

部屋干しがなかなか乾かない理由は、空気の「湿度」と「風の流れ」にあります。

外干しと違って、部屋の中は空気がこもりがちです。

洗濯物から出た水分が空気中にたまると、空気がすぐに湿ってしまいます。

湿った空気の中では、それ以上水分が蒸発しづらくなります。

その結果、洗濯物が乾きにくくなるのです。

さらに、部屋干しは風通しも悪い場合が多いです。

風がないと、水分が蒸発しても空気中に広がらず、乾きが遅くなります。

特に梅雨や冬は、気温が低くて水分の蒸発がゆっくりになるので、さらに時間がかかります。

このように、

「湿度が高い」

「風が弱い」

「温度が低い」

という3つの条件が重なると、部屋干しはとても乾きにくくなってしまうのです。

そのため、除湿器などの機器を使って、空気を乾かしたり風を送ったりすることが大切になります。

除湿器の「コンプレッサー方式」と「デシカント方式」の違い

除湿器には主に2つの方式があります。

それが「コンプレッサー方式」と「デシカント方式」です。

コンプレッサー方式は、冷たい金属の部分に空気を通して水分を水滴に変えます。

水滴になった水分はタンクにたまっていきます。

このタイプは夏に強くて、電気代も比較的安いのが特徴です。

ただし、動作音がやや大きくて、冬は除湿力が下がることがあります。

一方、デシカント方式は、乾燥剤で空気中の水分を吸い取って、ヒーターで加熱して水を取り除く仕組みです。

冬でもしっかり除湿できるのが強みです。

ただし、ヒーターを使うので電気代が高く、部屋が暖かくなりやすいという特徴もあります。

この2つの方式は、使う季節や部屋の条件によって向き・不向きがあるので、選ぶときは要注意です。

衣類乾燥機能付き除湿器とは?

衣類乾燥機能付き除湿器とは、洗濯物を早く乾かすために特別な風の流れや除湿モードが付いた除湿器のことです。

一般的な除湿器よりも風の向きや強さを調整できるので、効率的に洗濯物を乾かすことができます。

例えば、洗濯物に直接風を当てる機能があるものや、自動で湿度を感知してパワーを調整してくれるタイプもあります。

中には上下左右に風を送れるモデルもあり、部屋全体をカバーしてくれます。

また、タイマー機能が付いていたり、静音モードがあったりと、使いやすさも考えられている機種が多いです。

衣類乾燥専用モードがあることで、よりスピーディーでムラのない乾燥が可能になります。

部屋干しをよくする家庭には、かなりおすすめの機能です。

👇衣類乾燥も除湿も1台で!梅雨に頼れるシャープのハイブリッド除湿機

通常の除湿機の仕組みと役割

通常の除湿機は、部屋全体の湿度を下げることを目的としています。

洗濯物専用ではなく、カビ対策や結露防止などに使われることが多いです。

この除湿機も空気中の水分を集めて、タンクにためる仕組みです。

しかし、風を洗濯物にピンポイントで当てるわけではありません。

そのため、乾燥スピードはやや遅くなることがあります。

ただし、除湿力が高いモデルであれば、部屋の湿度が一気に下がり、結果的に洗濯物が乾きやすくなります。

また、静音性が高いモデルも多く、就寝中や在宅ワーク中でも使いやすいというメリットがあります。

部屋全体の空気を整える目的なら、通常の除湿機でも十分活躍してくれます。

👇音が気にならない静音設計。寝室に最適なミニ除湿機

それぞれの適した使用シーンとは?

衣類乾燥機能付き除湿器は、短時間で洗濯物を乾かしたいときに向いています。

例えば、朝に洗濯して夕方までに絶対乾かしたい人や、家族が多くて洗濯物の量が多い家庭などです。

一方、通常の除湿機は、湿気が多くてカビが気になる梅雨時や、部屋の結露対策におすすめです。

洗濯物も一緒に乾かしたいけど、音が気になる、電気代が心配という方には通常タイプが合っています。

このように、それぞれの除湿器には得意分野があります。

部屋の広さや使う目的、季節によって、うまく使い分けることがポイントです。

衣類乾燥機能付き除湿器の特徴とメリット

衣類乾燥モードってどんな仕組み?

衣類乾燥モードは、洗濯物を早く乾かすために作られた特別なモードです。

このモードでは、ただ空気の水分を取るだけでなく、洗濯物に向かって風を集中して送る仕組みになっています。

風が当たることで、洗濯物の水分がどんどん空気中に出ていきます。

その空気を除湿器がすぐに吸い取ることで、空気はまた乾燥した状態になります。

このサイクルを繰り返すことで、効率よく乾かすことができるのです。

さらに、湿度センサーがついているタイプもあります。

洗濯物がほとんど乾いたら自動で止まったり、弱い風に切り替わったりするので、無駄な電力を使いません。

洗濯物の真下に置くと、風が直接当たってもっと早く乾くこともあります。

このように、衣類乾燥モードは部屋干しのストレスを減らす心強い機能です。

送風と除湿のW効果で時短乾燥

衣類乾燥機能付き除湿器の強みは、「風」と「除湿」の2つの効果が同時に使えるところです。

風を当てるだけでも洗濯物はある程度乾きます。

でも、そのままだと湿った空気が部屋にこもってしまい、逆に乾きにくくなることもあります。

そこに除湿の力が加わることで、空気中の水分をすばやく取り除けます。

このW効果によって、洗濯物の乾燥スピードがグッと上がるのです。

実際にメーカーの実験では、通常の除湿運転よりも「衣類乾燥モード」の方が30〜50%ほど早く乾くことが確認されています。

特にタオルや厚手の衣類など、乾きにくい素材ほど効果を実感しやすいです。

また、洗濯物が重ならないように広げて干すと、さらに風が通りやすくなり、時短効果が倍増します。

時間がない朝でも、出かける前にスイッチを入れておけば、帰宅する頃にはほとんど乾いていることもあります。

どんな部屋干し環境でも効果があるの?

衣類乾燥機能付き除湿器は、基本的にどんな部屋でも使えます。

ただし、効果の出やすさは部屋の大きさや間取りによって変わります。

例えば、6畳〜8畳くらいの部屋であれば、しっかり密閉していれば短時間で乾燥が可能です。

一方で、リビングのような広い空間だと、乾燥に時間がかかることもあります。

また、湿度の高い梅雨や、室温が低い冬など、季節によっても乾き方に差が出ます。

最近のモデルでは、季節に応じて除湿方式を自動で切り替えてくれるものもあり、どんな時期でも効果が出やすくなっています。

さらに、換気がしにくい窓のない部屋でも、しっかり除湿できるのが大きな強みです。

浴室乾燥がない家庭や、アパート・マンション住まいの人にもぴったりです。

他の乾燥機器との違いとは?

衣類乾燥機や浴室乾燥機など、乾燥に使える家電はいくつかあります。

それぞれにメリットとデメリットがありますが、衣類乾燥機能付き除湿器はバランスの良い選択肢です。

例えば、電気式の衣類乾燥機はとても早く乾きますが、サイズが大きくて置き場所に困ることがあります。

また、電気代も比較的高くつくことが多いです。

浴室乾燥機は換気機能と合わせて使える便利さがありますが、設置されていない家庭も多いですし、やはり電気代がネックになります。

それに比べて、除湿器はコンパクトで移動が簡単です。

必要な時だけ使えるので、無駄がありません。

部屋干しだけでなく、押し入れの除湿やカビ防止にも使えるので、活用の幅が広いのも魅力です。

デメリットや注意点もチェック!

便利な衣類乾燥機能付き除湿器にも、いくつかの注意点があります。

まず、長時間運転すると電気代がかかることです。

特にデシカント方式の場合、ヒーターを使うので月の電気代が数千円増えることもあります。

また、動作音がやや大きいモデルもあります。

夜間に使う場合は、静音モードの有無をチェックしておくと安心です。

さらに、風をうまく当てないと、洗濯物が部分的に乾きにくいこともあります。

風の向きや衣類の配置を工夫することが大切です。

最後に、タンクの水がすぐに満タンになることがあるので、こまめな水捨ても必要です。

満水で止まっていた、なんてことにならないよう、事前にタンク容量も確認しておきましょう。

通常の除湿機だけで衣類はどこまで乾く?

室温や湿度で乾き方は変わる?

通常の除湿機でも洗濯物は乾かせますが、環境によって効果が大きく変わります。

特に重要なのが「室温」と「湿度」です。

まず、室温が低いと空気中の水分を吸い取りにくくなります。

これは水分が冷たいと蒸発しにくくなるからです。

そのため、冬場は除湿機の効きが弱く感じることが多いです。

一方、夏場は室温が高くなるので、洗濯物の水分が蒸発しやすくなります。

このときに除湿機を使えば、空気中の水分をしっかり吸い取ってくれるので、乾きやすくなります。

また、湿度がすでに高い部屋では、除湿機がフルパワーで動いても時間がかかる場合があります。

だからこそ、できるだけ部屋のドアや窓を閉めて、外の湿気が入らないようにすることも大切です。

結論として、通常の除湿機でも「暖かくて湿気がこもらない環境」をつくれば、十分に衣類は乾かせるということです。

風を当てるだけでも効果はあるの?

洗濯物を早く乾かすためには、風の力も欠かせません。

通常の除湿機には、風を強く当てる機能がついていないことが多いです。

それでも、少し風を動かすだけで乾きやすさは大きく変わります。

そこでおすすめなのが「サーキュレーター」との併用です。

サーキュレーターは風を一方向に強く送ることができるため、洗濯物に直接風を当てられます。

除湿機で空気を乾燥させながら、サーキュレーターで風を回すと、まるで衣類乾燥モードのような効果を得ることができます。

また、扇風機でも代用は可能です。

ただし、風が弱かったり首振り機能がなかったりする場合は効果が薄れることもあります。

このように、風を意識して当てるだけでも、乾燥スピードはかなり違ってきます。

除湿機単体で使うより、風をうまく使うことで効果がアップするということです。

👇除湿×風×乾燥のトリプル効果!部屋干し革命、始まる。

洗濯物の量や配置で差が出る理由

洗濯物の量が多すぎると、除湿機を使っても乾くまでに時間がかかります。

これは、洗濯物同士がくっついて風が通らなくなるからです。

空気の流れが止まると、洗濯物から出た水分がうまく逃げません。

そのため、乾きが遅くなってしまいます。

また、厚手のものを内側に干してしまうと、風が届かず、なかなか乾きません。

このような場合は、洗濯物を少し離して干す「間隔干し」が効果的です。

Tシャツやタオルを交互に並べたり、重ならないようにする工夫も大切です。

さらに、高さをずらして干すことで、風が全体に通りやすくなります。

たとえば、下には短いシャツ、上には長いバスタオルというように干すと、空気の流れがスムーズになります。

このように、干し方ひとつで除湿効果をぐっと高めることができるのです。

衣類乾燥機能なし除湿機の意外な使い方

衣類乾燥モードがない除湿機でも、ちょっとした工夫で乾燥時間を短くすることができます。

たとえば、除湿機を洗濯物の真下に置くだけでも風が上昇して効果が出ます。

この方法は、床に近い部分から乾きにくいという悩みにも有効です。

また、タイマー機能を使って「朝2時間だけ」や「夜寝る前だけ」など、短時間の集中運転をするのも電気代の節約になります。

さらに、浴室や脱衣所などの小さな空間で除湿機を使うと、密閉されている分、湿度が下がるのも早くなります。

この方法なら、衣類乾燥機能がなくてもかなりのスピードで洗濯物が乾きます。

加えて、冬場は加湿器代わりになってしまうデシカント方式の熱をうまく使うことで、部屋もほんのり暖まり一石二鳥です。

ちょっとしたアイデア次第で、通常の除湿機も立派な衣類乾燥アイテムになるのです。

効果的に使うためのコツとは?

除湿機をうまく使うためには、いくつかのコツがあります。

まず大事なのは「密閉空間で使うこと」です。

ドアや窓が開いていると、外の湿気が入ってきてしまい、効果が半減します。

次に、「洗濯物の下に除湿機を置く」ことです。

風の通り道ができやすく、全体に空気が循環するので乾きやすくなります。

「サーキュレーターや扇風機を併用する」ことも忘れてはいけません。

空気を動かすだけで、乾燥スピードは大きく変わります。

そして、「湿度の見える化」もおすすめです。

湿度計があると、いつ除湿機を止めるかの目安がわかりますし、ムダな運転を防げます。

最後に、「フィルターの掃除をこまめにする」ことです。

フィルターが汚れていると、除湿力が落ちてしまいます。

月に1〜2回の掃除を習慣にすることで、いつでも最大の効果を発揮できます。

実際どう違う?乾燥時間の目安を比べてみよう

多くの口コミやメーカー情報から見える乾燥スピードの差

「本当に乾きやすさに違いがあるの?」

そんな疑問を持つ方は多いと思います。

そこで今回は、各メーカーが公開している情報や実際の使用者によるレビュー内容を参考にしながら、衣類乾燥機能付き除湿器と通常の除湿機の一般的な乾燥時間の目安を紹介します。

条件の例としてよく挙げられるのは、6畳程度の部屋にTシャツ3枚とバスタオル2枚を干し、サーキュレーターなどを使わずに除湿器のみを使用したケースです。

このようなケースでは、衣類乾燥機能付きの除湿器の場合、約3時間半ほどで乾いたという声が多く見られます。

衣類に直接風を当てる設計や、湿度センサーによる効率的な運転が時短につながっているようです。

一方、通常の除湿機では、同じ条件で6時間以上かかるという口コミが目立ちます。

風の力が弱く、湿度は下がっても衣類全体の乾きには時間がかかる傾向があります。

こうした実例やデータからもわかるように、乾燥モードの有無によって、最大で2倍近い乾燥時間の差が出ることがあるのです。

「時間をかけずに確実に乾かしたい」という人には、やはり衣類乾燥モード付きの除湿器が支持されているのも納得です。

電気代と音の違いも注目ポイント

除湿器を使う際に気になるのが「電気代」と「運転音」です。

この点についても、カタログスペックやユーザーレビューを参考にしながら比較してみましょう。

一般的に、コンプレッサー方式の衣類乾燥機能付き除湿器は、1時間あたり約300Wの電力を消費します。

乾燥時間が約3.5時間だとすると、合計で約1.05kWh程度の消費電力になります。

一方、デシカント方式の通常除湿機は、1時間あたり約600Wを消費し、乾燥完了までに6時間かかるとすると、合計で約3.6kWhとなります。

このように、電力消費の観点でも、短時間で乾かせる衣類乾燥モード付きの方が省エネになるケースが多いことがわかります。

また、運転音については「衣類乾燥モードの方がやや音が大きい」といった意見もありますが、最近のモデルは静音性にも配慮されており、寝室でも使える静音モードが搭載されている製品も増えています。

運転音に敏感な方は、購入前に「騒音値(dB)」をチェックしておくと安心です。

小さい部屋・大きい部屋での違い

部屋の大きさによっても、乾燥効率は大きく変わります。

同じ除湿器でも、6畳と12畳の部屋では効果の出方が全然違います。

例えば、6畳の部屋では空気の循環が早く、湿度もすぐに下がるため、乾燥がスムーズです。

しかし12畳の広さになると、湿度を下げるまでに時間がかかり、除湿器の力が分散されてしまいます。

特に通常の除湿器では、広い部屋では効果が薄れがちです。

一方で、衣類乾燥モードがある除湿器なら、風を直接洗濯物に当てる機能があるため、広い部屋でもピンポイントに乾かすことができます。

つまり、部屋が広い場合は「風の届き方」がとても重要になります。

サーキュレーターとの併用や、除湿器の配置を工夫することが大切です。

タオル・シャツ・ジーンズ…素材別で変わる?

乾燥時間は、衣類の素材によっても大きく変わります。

【素材別乾燥時間(目安)】

| 素材 | 衣類乾燥機能付き | 通常除湿機 |

|---|---|---|

| Tシャツ(綿) | 約3時間 | 約5時間 |

| バスタオル(厚手) | 約4時間 | 約7時間 |

| ジーンズ(デニム) | 約5時間 | 約9時間以上 |

このように、綿やデニムなどの厚手の素材は、特に乾燥モードのある除湿器でないとかなり時間がかかってしまいます。

また、ポリエステルなどの速乾素材は、どちらの除湿器でも比較的早く乾きます。

洗濯物の種類によって、どの除湿器を選ぶかの参考になります。

厚手の衣類が多い家庭では、やはり衣類乾燥機能付きの方が便利だと言えるでしょう。

総合評価:どっちが本当におすすめ?

ここまでの比較からわかる通り、短時間でしっかり乾かしたいなら衣類乾燥機能付き除湿器が断然おすすめです。

風の力と除湿の力を組み合わせることで、時間も電気代も節約できます。

一方で、普段はあまり部屋干しをしないという人や、音や電気代を重視する人には、通常の除湿器も十分使えます。

また、予算やスペースの問題も考慮すると、どちらが自分の生活スタイルに合っているかをよく考えることが大切です。

もし迷ったら、試しにサーキュレーターと通常除湿機を組み合わせて使ってみるのも良い方法です。

最終的には「何を重視するか」がポイントになります。

速さ? 静かさ? コスパ?

それぞれのメリット・デメリットを理解して、最適な選択をしましょう。

賢い選び方と使い分け術!あなたに合う除湿器はどっち?

家族構成や部屋の広さで選ぶポイント

除湿器を選ぶときには、まず「家族の人数」や「部屋の広さ」に注目することが大切です。

一人暮らしや夫婦二人なら、洗濯物の量が少ないので、通常の除湿機でも十分なことが多いです。

逆に、子どもがいる家庭や、洗濯回数が多い家庭では、毎日大量の洗濯物が出ます。

その場合は、衣類乾燥機能付きの除湿器があると非常に便利です。

時短で乾かせるので、毎日の家事が楽になります。

また、部屋の広さも大きなポイントです。

6〜8畳の寝室や個室で使うなら、どちらの除湿器でも対応可能です。

ただし、12畳以上のリビングで使う場合は、除湿力の高いモデルや風の届く範囲が広いモデルを選ぶ必要があります。

このように、家族構成と部屋の広さをよく考えて、自分に合った除湿器を選びましょう。

部屋干しの頻度でおすすめが変わる理由

部屋干しの頻度によって、適した除湿器は変わってきます。

たとえば、週に1〜2回しか部屋干ししない人にとっては、わざわざ高機能なモデルを買う必要はありません。

シンプルな通常除湿機とサーキュレーターの組み合わせでも十分対応できます。

しかし、梅雨や冬など、ほぼ毎日部屋干しをする人には、衣類乾燥モード付き除湿器が断然おすすめです。

乾燥時間を短縮できることで、次の洗濯がスムーズになり、家事全体が効率よく回ります。

また、花粉やPM2.5などの対策で「年中部屋干し」という家庭も増えています。

その場合は、乾燥モードがあることでストレスも軽減され、部屋のカビ対策にもなります。

使用頻度が高いほど、機能性のある除湿器の恩恵を受けやすくなるのです。

夏と冬で使い分けるテクニック

実は、除湿器の使い方は季節によって変えるともっと効果的です。

夏は湿度が高く、気温も高いため、コンプレッサー方式の除湿器が活躍します。

涼しい風が出るため、部屋の温度を上げずに除湿できて快適です。

逆に冬は気温が低いため、デシカント方式の除湿器が向いています。

ヒーターが内蔵されているため、暖房代わりにもなります。

洗濯物も乾きやすくなり、結露やカビの予防にも役立ちます。

最近では、両方の方式を切り替えられる「ハイブリッド型」も人気です。

季節を問わず使えるので、一台あれば年中快適に過ごすことができます。

このように、季節ごとの使い分けで、より効率よく部屋干しをサポートできます。

コスパで選ぶならどっちが得?

「できれば安く済ませたい」という人にとっては、やっぱりコストも気になるポイントです。

初期費用だけで比べると、通常の除湿機の方が1〜2万円ほど安い傾向があります。

シンプルなモデルなら1万円台でも購入可能です。

一方で、衣類乾燥機能付き除湿器は3万円以上するモデルが多く、ハイスペック機になると5万円近くなることもあります。

ただし、ランニングコストまで考えると話は変わります。

乾燥モード付き除湿器は乾くのが早いため、使用時間が短く済みます。

結果的に、電気代が抑えられ、長い目で見るとコスパが良い場合もあります。

「安さ重視」か「性能重視」か、自分の優先順位を明確にして選ぶのがポイントです。

買う前にチェックすべき注意点とは?

最後に、除湿器を購入する前に確認しておきたいポイントを紹介します。

まず、タンク容量を確認しましょう。

容量が小さいとすぐに満水になり、頻繁に水を捨てる必要があります。

1日2回以上使う人は、2L以上のタンクがおすすめです。

次に、除湿可能な面積も要チェックです。

6畳対応と書かれている機種を12畳の部屋で使っても、効果は薄れてしまいます。

また、音の大きさや運転モードの切り替えも大切です。

夜間に使いたい場合は、静音モードがあるかを確認しておきましょう。

電源コードの長さや、キャスター付きかどうかなど、ちょっとした使い勝手も意外と重要です。

置き場所が限られている人は、サイズも要チェックです。

このように、スペックだけでなく生活スタイルに合うかをしっかり考えることが、後悔しない選び方のコツです。

【まとめ】部屋干しをもっと快適に!除湿器選びは使い方次第

この記事では、「衣類乾燥機能付き除湿器」と「通常の除湿機」を比較しながら、それぞれの特徴や使い方の違いについて詳しく解説しました。

部屋干しは、湿気・風通し・気温といったさまざまな条件によって、洗濯物の乾き具合が大きく左右されます。

その悩みを解消するために、多くの家庭で除湿器が使われています。

衣類乾燥モード付きの除湿器は、風と除湿のW効果でスピーディーに乾かせるのが魅力です。

毎日の部屋干しや、大量の洗濯物がある家庭にぴったりのアイテムです。

一方で、通常の除湿器でも使い方次第では十分に衣類を乾かせます。

特にサーキュレーターと組み合わせたり、干し方を工夫したりすることで、コスパの良い選択肢になります。

重要なのは、自分のライフスタイルや部屋の環境に合ったものを選ぶことです。

「早く乾かしたい」「電気代を抑えたい」「静かに使いたい」など、何を重視するかによって、ベストな選び方が見つかります。

この記事が、あなたの除湿器選びに役立つヒントになれば幸いです。

快適な部屋干しライフをぜひ実現してくださいね。