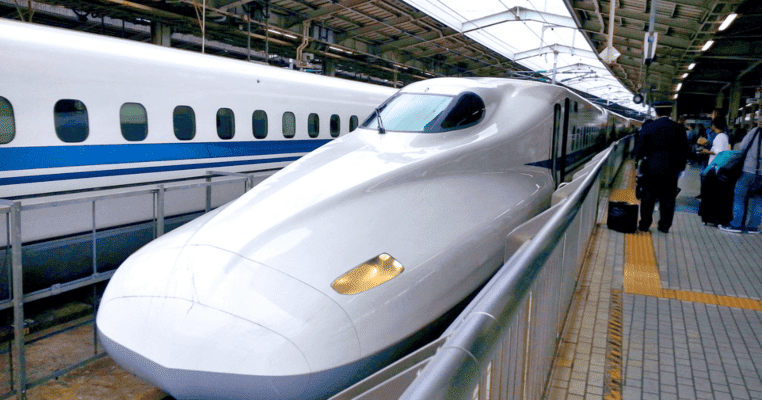

「新幹線に乗り遅れたかもしれない…どうしよう」

そんな焦りと不安を抱えて検索された方も多いのではないでしょうか。

実は、乗り遅れてしまったときの対処方法や自由席の仕組みを知っているだけで、心の負担がぐっと軽くなります。

慌ててしまうと判断がぶれやすいからこそ、この記事では落ち着いて対応するための安心材料をたっぷりわかりやすくまとめました。

● 自由席に乗れる可能性があるのはなぜ?

● もし乗り遅れたときの行動ステップ

● よくある誤解と不安にならないためのポイント

● 事前に知っておくと安心な防止テクニック

このあたりをやさしく解説しながら、読み終えるころには「もし乗り遅れてもなんとかなる」と前向きに思える内容にしています。

旅行や出張での予想外のハプニングは誰にでも起こり得ます。

でも、正しい知識を知っているだけで、焦りは安心へ変わります。

この記事が、あなたの不安をそっと軽くし、次の移動を気持ちよく過ごすための味方になりますように。

新幹線に乗り遅れた時はどうなる?基本的な仕組みをやさしく解説

新幹線に乗り遅れてしまうと、つい「どうしよう…!」と不安になりますよね。

でも、仕組みを少しだけ知っておくと、心がぐっと軽くなります。

まず、きっぷには「乗車券」と「特急券」の2種類があり、役割がそれぞれ違います。

ここがわかると、落ち着いて行動できるようになります。

また、新幹線の利用状況は改札で管理されていますが、それはあくまで運行のための一般的なデータというイメージで大丈夫です。

自由席なら次の列車に乗れるケースが多いといわれる理由

新幹線には自由席があるので、乗り遅れても「次の列車の自由席に乗った」という声をよく見かけます。

これは自由席が席が空いていれば座れる仕組みだからです。

指定席のように座席がピンポイントで決まっているわけではないので、柔軟に動けることが多いのが特徴です。

また、SNSでも「自由席に移動して解決したよ」という投稿がよくあります。

もちろん、利用する路線や時間帯で状況は変わりますが、知っておくと気持ちがラクになりますよ。

乗り遅れ時に落ち着いて行動するための対処法

焦ってしまうと判断がぶれてしまうので、まず深呼吸をして落ち着きましょう。

次に、駅の案内板や公式アプリで次の列車の時間を確認します。

あとは、駅員さんに相談するとスムーズに案内してもらえることが多いです。

時間が少し空くときは、ホームで休んだり、構内のお店でお茶をして気持ちを切り替えるのもおすすめです。

焦らないだけで、状況はぐっと良くなりますよ。

知っておきたい注意点とよくある勘違い

「乗り遅れたら全部のきっぷが使えなくなる」という勘違いをよく耳にしますが、きっぷには種類があり、それぞれの扱いは異なります。

また、自由席・指定席・グリーン車によってできることが変わる場合もあります。

繁忙期は混雑しやすいため、思うように座れないこともありますが、これはあくまで“混雑の傾向”として覚えておくと十分です。

誤解を知っておくだけで、余計な不安を減らせます。

乗り遅れが起きやすいシチュエーションと防止テクニック

乗り換え時間が短い時に起きやすい例

駅によっては乗り換えが慌ただしく、特に初めての場所だと迷いやすいことがあります。

余裕のある時間設定がおすすめです。

また、連絡通路が複雑だったり、階段やエスカレーターが混雑していると、思っているより移動時間がかかることがあります。

乗り換えのホームが離れているケースもあり、地図アプリではスムーズでも実際の通路は混雑していることも。余裕を持っておくことで、万が一迷ってしまったり、トイレに寄りたくなった場合でも落ち着いて行動できます。

子ども連れや荷物が多い場合は、特に時間を長めに確保しておくと安心です。

駅構内が広くて迷いやすいケース

大きな駅はホームが複数あり、移動だけでも時間がかかることがあります。

事前にルートを確認しておくと安心です。

駅によっては上下移動や長距離の連絡通路が必要なこともあり、慣れていないと「どっちに行けばいいの?」と戸惑ってしまうことも。

あらかじめ駅構内のマップをスマホで確認しておくと不安が軽減されますし、看板の色や路線番号を頼りに進むと迷いにくくなります。

ベビーカーやスーツケースがある場合は、エレベーターの位置もチェックしておくとよりスムーズに動けます。

アプリ通知や余裕のある到着時間の活用

アプリで経路や運行情報を確認しておくと、急な変更にも落ち着いて対応できます。

目安として、15〜20分早めの到着が安心です。

また、アプリによっては遅延情報の通知やホーム番号の案内も表示されるため、迷いを防ぐのに役立ちます。

旅行や出張のときだけでなく、普段使いでも早めの到着を心がけることで、慌てず動ける習慣が身につきます。

もし時間が余ったら、売店を見たりホームで休んだりと、気持ちにゆとりを持って過ごすことができます。

荷物や行動で気を付けたいポイント

荷物が多いと移動に時間がかかることも。

必要なものだけ取り出しやすくまとめておくとスムーズです。

キャリーケースは手前に出しっぱなしにせず、移動しやすい状態にしておくと転倒防止にもなります。

また、チケットやスマホをすぐ出せる場所にしまっておくと、改札前であわてる場面がぐっと減ります。

冬はコートやマフラーの荷物も増えるので、ロッカーをうまく活用するのも快適に移動するコツです。

行動の小さな工夫だけでも、乗り遅れのリスクをかなり減らすことができます。

自由席・指定席・グリーン車の特徴を簡単に整理

自由席のメリット・デメリット

自由席は気軽に乗れるのが魅力ですが、混雑する時間帯は座れないこともあります。

柔軟に動ける点がメリットです。

さらに、急な予定変更や乗り遅れなど予期せぬ状況でも対応しやすいので、「とりあえず移動したい」「早く乗りたい」というときの強い味方になります。

ただし、人気の時間帯や繁忙期は席が埋まりやすく、立ったまま移動する可能性がある点はデメリットといえるでしょう。

また、荷物が多い人やお子さん連れの場合は座席確保が難しいことも。

逆に、空いているタイミングであれば、広々と座れたり車両を自由に選べたりと快適に過ごせることもあります。

シーンに合わせてうまく使い分けると、旅の満足度はぐっと高まります。

指定席の特徴とよくある疑問

指定席は座席が決まっているので安心感があります。

落ち着いて移動したい方に向いています。

特に長距離移動や睡眠をとりたい場合、荷物を足元に置きたい場合、子どもと一緒に座りたい場合などにメリットを感じる人が多いです。

また、「乗り遅れたらどうなるの?」という疑問を持つ人もいますが、指定席はその列車に対して席が確保されているという仕組みなので、状況に応じた案内が必要になります。

SNSなどで目にする情報に不安を感じる方も多いですが、心配しすぎず、困ったときは駅員さんに相談すると適切な案内をしてもらえることが多いです。

事前に座席位置を把握できるのも安心ポイントで、窓側・通路側・コンセントの有無などを選びやすいことも人気の理由です。

グリーン車の場合に知っておくとよいこと

静かで落ち着いた環境が魅力のグリーン車ですが、席の扱いなどは一般的に指定席に近いイメージです。

ビジネス利用や長距離移動でリラックスして過ごしたい人に選ばれることが多く、ゆったりとした座席・広めの足元スペース・落ち着いた車内環境が特徴です。

また、混雑の影響を受けにくいことが多いため、「静かに仕事がしたい」「読書をしたい」「ゆっくり休みたい」という人にとっては心強い選択肢になります。

一方で、車両の位置・座席の方向・サービス内容などは路線によって異なる場合もあるため、快適に過ごすためには事前に少し情報をチェックしておくとより安心です。

自由席・指定席と同様、困ったときは駅員さんに確認すれば丁寧に案内してくれることがほとんどです。

実際にあった乗り遅れエピソードをご紹介

自由席に移動してスムーズに移動できた例

「指定席には乗れなかったけど自由席で無事移動できた」という声はよく聞きます。

焦らずに動いた人ほど上手に切り替えています。

さらに、自由席に移動したことで

「結果的に景色がよく見える席に座れてラッキーだった」

「周りの雰囲気が落ち着いていて快適だった」

という前向きなエピソードもあります。

予定通りに乗れなかったとしても、気持ちを切り替えることで思いがけず良い時間になることも。

状況を受け入れてスムーズに対応した人ほど、移動を楽しむ余裕が生まれているようです。

次の列車まで時間が空いて観光したケース

時間ができたことで、駅周辺をのんびり散策する良い時間になったという人も。

前向きにとらえると気持ちが軽くなります。

さらに

「駅限定のお土産を買えた」

「気になっていたカフェで休憩できた」

「インスタ映えする名所に寄れた」など、

むしろ“乗り遅れがプチ観光のきっかけになった”という声も少なくありません。

予定通りに乗れていたら体験できなかった思い出が増えることもあり、結果的に旅がより楽しく感じられたというケースもあります。

駅員さんに相談して安心できた事例

駅員さんは状況を丁寧に説明してくれるので、聞いてみると不安がスッと消えることが多いです。

また、

「自力で判断して不安なまま動くより、最初に駅員さんに聞いたほうが早くて安心だった」

「親身に対応してくれて気持ちが落ち着いた」という声も多く、相談するだけで安心感が違うと感じる人が多いようです。

ときには、スーツケースの運び方やホームの場所まで優しく教えてくれることもあり、慣れていない駅でも迷わず動ける心強さがあります。

不安なときほど、ひとこと声をかけるのが安心への近道です。

SNSでよく見かける“乗り遅れあるある”まとめ

多くの人が気にしているポイント

「次の便に乗れるか」「自由席は座れるのか」など、みんな同じような点を気にしています。

さらに

「どのくらいの時間で次の列車に乗れるのか」

「指定席の扱いはどうなるのか」

「追加料金は必要になるのか?」

といったことを気にする人も多く、SNSや検索で情報を集める姿がよく見られます。

旅行や出張は時間に余裕がないこともあるため、不安になってしまうのは自然なこと。

だからこそ、同じ疑問を持つ人が多いと知るだけでも少し安心できたり、「自分だけじゃないんだ」と気持ちがほぐれる声もよく聞かれます。

よく話題になる誤解

制度を断定した噂が流れることもありますが、実際には状況によって異なる部分も多いです。

特にSNSでは体験談が拡散されやすいため、個別のケースが“すべての人に当てはまる情報”として広まってしまうこともあります。

そのため、

「絶対こうなる」

「必ず乗れない」

「次の自由席なら何でもOK」

など、言い切り表現が注目されやすいのが実情です。

しかし、実際のルールや案内は路線・時間帯・駅の状況によって柔軟な対応がされることも多く、駅員さんに確認するのがいちばん確実だという声も多く見られます。

誤解を減らすためには、“噂ではなく正しい情報源に触れること”が安心につながります。

旅行者のリアルな声の紹介

「焦ったけどなんとかなった!」

「意外と落ち着いて動けた」

というポジティブな声が多い印象です。

ほかにも

「乗り遅れたのに意外といい思い出になった」

「次の自由席で景色が良くてむしろ良い時間になった」

「少し時間が空いたおかげで駅周辺を楽しめた」

など、気持ちを切り替えたことで前向きに楽しめたという感想も多数あります。

また、

「駅員さんに相談して安心できた」

「ホームで慌てずに情報を集めたらスムーズに動けた」

という“落ち着いた行動が成功につながった”ケースが目立ちます。

乗り遅れはネガティブに見えがちですが、対応次第で気持ちがすっと楽になることも多いようです。

落ち着いて行動するためのチェックリスト

駅に着いたら確認する場所

案内板や次の列車の発車ホームをチェックすると、スムーズに動けます。

さらに、ホームの番号だけでなく、停車位置(◯号車付近など)を事前に確認しておくと、乗車時の移動が少なくて済みます。

電光掲示板の変更は直前に更新されることもあるため、こまめに見ておくと安心です。

アプリと合わせて確認すると情報の抜け漏れが防ぎやすく、慌てず次の行動に移れます。

乗り換えがある場合の優先ポイント

まずは移動ルートをはっきりさせることがポイント。

方向だけでも把握すると安心です。

追加で、ホームまでの距離・階段やエスカレーターの位置・エレベーターの有無などを意識しておくと、スムーズな移動につながります。

人が多い時間帯は特に、早めに動き始めるだけでも焦りを防ぐことができます。

「迷ったら一度立ち止まって案内板を見る」という意識を持つだけで、気持ちが落ち着くと感じる人が多いです。

列車が出てしまった後の行動ステップ

深呼吸 → 次の便の確認 → 必要なら駅員さんへ、と順に動くと落ち着いて対応できます。

さらに、指定席の場合は座席の扱いや変更が必要になることもあるため、早めに相談するとスムーズです。

自由席を利用したいときは混雑しやすい車両と空きやすい車両の傾向を聞いておくと安心感が増します。

発車まで時間がある場合は、ホーム付近で待つだけでなく、飲み物を買ったり座って休んだりすることで気持ちに余裕が生まれ、次の行動がぐっととりやすくなります。

旅行や出張で役立つ便利アイテム

乗り換えがわかりやすいアプリ

乗り換え案内アプリは、急な変更にもすぐ対応できるので強い味方です。

さらに、リアルタイムで遅延情報を確認できたり、ホームの位置・乗り換えルート・所要時間などを地図付きで案内してくれるアプリも増えています。

土地勘のない駅でも迷いにくく、電車の本数が少ない地域や複数路線が交わるターミナル駅でもスムーズに移動できるのが心強いポイントです。

お気に入り登録や検索履歴を使えば、旅行中だけでなく普段の通勤・通学でも役立ちます。

モバイルバッテリー

スマホが使えなくなると困るので、1つ持っておくと安心です。

特に長距離移動や乗り継ぎが多い旅では、検索やチケット提示、地図アプリの使用でバッテリー消費が早くなりがち。

軽量でコンパクトなモバイルバッテリーをバッグに入れておくと「残量が減って焦る」「充電スポットを探す」などのストレスがなくなり、落ち着いて行動できます。

ケーブルをまとめておくとさらにスムーズです。

荷物整理グッズ・パスケースなど

必要なものがすぐ出せるようになるので、移動がすごくラクになります。

パスケースにきっぷやICカードをまとめたり、仕切りポーチを使ってバッグの中を整理したりするだけでも、改札前や乗り換え時のあわてる場面がぐっと減ります。

チケット・スマホ・小物が取り出しやすい位置にあると移動のリズムが整い、結果的に乗り遅れ防止にもつながります。

旅の快適さを左右する“小さな味方”として活躍するアイテムです。

まとめ|落ち着いて確認すればスムーズに移動できることが多い

新幹線に乗り遅れてしまっても、まずは落ち着いて状況を整理すれば大丈夫です。

自由席の活用やアプリでの情報チェックなど、知っているだけで安心できるポイントがたくさんあります。

もし不安なときは駅員さんに相談するのもおすすめです。

さらに、今回紹介した防止テクニックやチェックリストを意識しておくだけでも、移動中の安心感はぐっと高まります。

「もし乗り遅れたらどうしよう…」という不安は多くの人が感じるものですが、正しい情報と落ち着いた行動ができれば、予想していたよりスムーズに対応できたという声がほとんどです。

また、少しだけ先回りして準備しておくことで、気持ちにもゆとりが生まれ、旅や出張そのものをより楽しめるようになります。

乗り遅れはできれば避けたいものですが、万が一の時にも慌てず行動できれば、移動の時間がガラッと変わります。

今回の内容が安心材料となり、あなたのお出かけが心地よく、前向きな時間になりますように。